茅山造山时期始于中生代的燕山运动,使原来沉积地层普遍发生褶皱隆起,并伴随强烈的断裂作用和岩浆活动,从而奠定了今日茅山山脉的基础。中生代燕山运动后,继受风水之侵蚀,经历了一次准平原化过程,山地被蚀夷平,谷地和盆地堆积了由碎屑物构成的砂岩、砂砾岩。

茅山,地处江苏省西南部,是道教第一福地。突出于句容、丹徒、金坛、溧阳、溧水和高淳之间,略呈S形走向。南北长约90千米,东西宽约10千米,区域面积约900平方千米,山体总面积约450平方千米。是秦淮水系东支、太湖水系西支的源头和分水岭之一。主峰为大茅峰,海拔372.5米。

茅山曾因其褶皱构造复杂,断裂变动强烈等条件,是中国最早开展地质研究的地区之一,多处山名被列为国内标准地层命名地。茅山山脉中400米以上的山体有1座,400-300米的山体有7座,300-200米的山体有23座,200-100米的山体有60多座,100-50米以下的丘陵40多座。

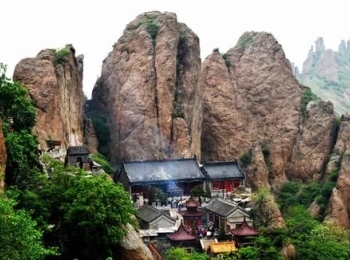

茅山是中国道教圣地之一,历史遗存丰富,文物古迹众多。茅山道教在两千年的历史发展中,奉三茅真君为开山祖师,是道教上清派的发源地,被称为“上清宗坛”。

民国二十七年(1938年)4月底,红军进入茅山地区,创建了以茅山为中心的苏南抗日根据地。苏南抗日根据地充分发挥了尖刀作用、基地作用和枢纽作用,为夺取全国抗战最后胜利作出了重大贡献。

茅山地处江苏省西南部,南接天目山脉,北连宁镇丘陵。突出于句容、丹徒、金坛、溧阳、溧水和高淳之间,略呈S形走向。南北长约90千米,东西宽约10千米,区域面积约900平方千米,山体总面积约450平方千米。是秦淮水系东支、太湖水系西支的源头和分水岭之一。

茅山山脉的南端边界,据新编《高淳县志》载:“茅山余脉向西南延伸,隆升于大山、游山而低落,山势平缓”。相传春秋时吴王阖闾伐楚,伍员率军开凿茅山余脉缓岗,名胥溪河。明洪武二十五年(1392年)在广通镇(今东坝镇)胥溪河上设石闸,后又于明永乐元年(1403年)筑东坝,使长江水不能直入太湖。中华人民共和国成立后,1958年,拆除东坝,而在其东的下坝河道上筑茅东进水闸。据此,茅山山脉南端,以高淳县胥溪河为界。其南则为天目山余脉。

茅山山脉向北,陇岗连绵,像一条粗壮的杠杆,支撑着南北两座山轮,连接宁镇丘陵,为自然形成的洛阳河所切割。洛阳河南的龙山,虎耳山等成为茅山余脉的北端缘地。洛阳河北则为宁镇丘陵。

特别声明:远山百科网所有图文内容收集整理来自互联网或网络,仅供网友学习与参考,本网不对以上内容信息真实性、准确性、合法性负责。若你的权利被侵害,请联系itlxw@qq.com进行删除。

白石岭位于琼海市西南12公里处,总面积约16.24平方公里。白石岭由登高岭等山岭组成,登高岭是白石岭最高峰,海拔328米。山上树木郁秀,佳景云集,自古以来就享有盛名。白石岭拔地而起,奇险峭立,东西南北峰,各峰景色自成一家。

2025-04-03665阅读

焉支山,现代地理常称“大黄山”。“焉支”源出匈奴语,有多种语意,这里意为“天后”。相对于匈奴以祁连山为“天”山,焉支山为”天后“山。一般认为,其别称”胭脂山“、”燕支山“等都是匈奴语的不同音译。

2024-03-26405阅读

雅拉雪山,藏语全称为“夏学雅拉嘎波”(意为东方白牦牛山),系我国藏区四大神山之一。该山地跨道孚、康定、丹巴三县,其西北面与塔公草原相连,形成雪山与草原交相辉映的壮美景观。雅拉雪山主峰海拔5820米,终年积雪覆盖,盛夏时日,在如花似锦的塔公草原上观瞻雅拉雪峰,有如临仙界之感。

2024-07-09441阅读

翠岩山位于锦州市区西北17公里处,在平坦大地的尽头,一群群峰拔地而起,石壁如刀峭,嵯岈嶙峋,陡峭秀丽,好似一个由大自然用鬼斧神工特意制作的大盆景。翠岩山石呈褐绿色,夏秋之季,青苔密布,峰峦苍翠,景色如画。

2024-08-05352阅读

中坡国家森林公园位于湖南省怀化市北郊,总面积1367公顷。东西长5.9公里,南北宽4.5公里。全园有林地面积1588.4公顷,森林覆盖率94.1%。

2024-03-20759阅读